【研究の要旨とポイント】

300~600 ℃の中温域で作動する電気化学反応ベースのプロトン伝導性固体酸化物形燃料電池(PC-SOFC)は、新たな再生可能エネルギーとして期待されています。

PC-SOFCのアノード電極材料として応用可能な新規物質BaCe0.4Pr0.4Y0.2O3-δ薄膜の開発に成功しました。

300 ℃で10-2 S・K/cm以上の優れた伝導性を示すこと、電極表面で正孔とプロトンの混合伝導性が生じることを明らかにしました。

本研究をさらに発展させることにより、作動時間、耐久性、出力などの課題を克服した新たな燃料電池の開発が期待されます。

【研究の概要】

東京理科大学 先進工学部物理工学科の樋口 透教授、山田 庸公講師、同大学大学院 理学研究科応用物理学専攻の野竹 剛氏(2024年度 博士課程3年)、門脇 勇優氏(2023年度 修士課程修了)、三菱ケミカル株式会社の高柳 真博士らの研究グループは、プロトン伝導性固体酸化物燃料電池(PC-SOFC)のアノード電極材料として優れた性能を有するBaCe0.4Pr0.4Y0.2O3-δ薄膜(BCPY薄膜)の開発に成功しました。また、開発した薄膜の各種分析を行い、300 ℃で10-2 S・K/cm以上の伝導性を示すことを実証し、電極表面で高い反応活性を誘発する正孔-プロトン混合伝導性が生じていることを解明しました。

近年、環境への負荷が小さく、高効率な固体酸化物燃料電池(SOFC)や固体高分子型燃料電池(PEFC)に使用される電解質・電極材料に関する研究が盛んに行われています。しかしながら、これらの燃料電池は作動時間、動作温度、用途の面で課題が多く、より低温で優れた性能を有する燃料電池の開発が強く求められてきました。そこで本研究グループは、これまであまり着目されてこなかった燃料極側のアノード電極材料に着目し、過去の豊富な知見に基づいた新たな電極膜の開発を行いました。

本研究では、RFマグネトロンスパッタ法によりAl2O3 (0001)基板上に新規物質BaCe0.4Pr0.4Y0.2O3-δ薄膜(BCPY薄膜)の薄膜を作製することに成功しました。成膜直後のBCPY薄膜とウェットアニール処理(水蒸気雰囲気中での熱処理)後のBCPY薄膜中の酸素空孔率をX線吸収分光法と欠陥化学分析によって定量的に評価し、正孔-プロトン混合伝導性について調べました。光電子スペクトルの結果、酸素イオンサイトに形成されたO-H結合ピークが観察され、プロトン伝導性が示唆されました。また、価電子帯上端とフェルミ準位のエネルギー差が活性化エネルギーに近いことから正孔伝導性が生じることが示唆されました。以上の結果から、ウェットアニール処理後のBCPY薄膜が300 ℃で10-2 S・K/cmを超える表面正孔-プロトン混合伝導性を示すアノード電極材料として適用できることを明らかにしました。

本研究成果をさらに発展させることにより、中温域で作動し、従来よりも高性能なPC-SOFC開発への貢献が期待されます。

本研究成果は、2024年6月18日に日本物理学会英文学術雑誌「Journal of the Physical Society of Japan」にオンライン掲載されました。

※PR TIMESのシステムでは上付き・下付き文字や特殊文字等を使用できないため、正式な表記と異なる場合がございますのでご留意ください。正式な表記は、東京理科大学WEBページ(

https://www.tus.ac.jp/today/archive/20240420_9498.html)をご参照ください。

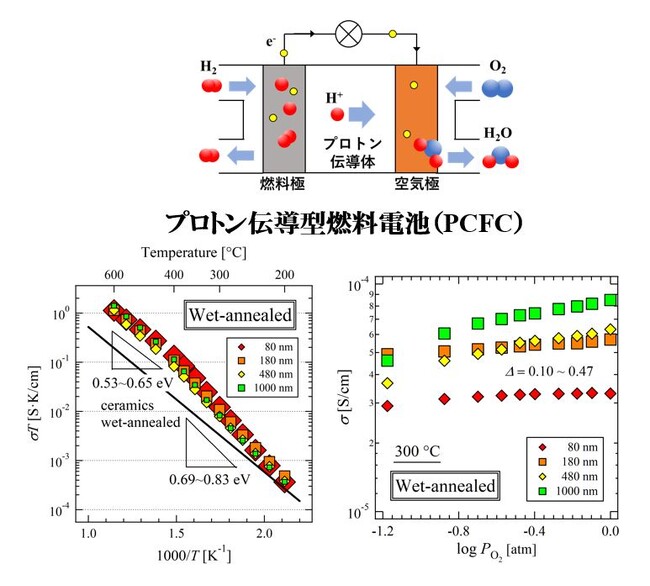

図中上 プロトン伝導型燃料電池の模式図

図左下 燃料極側のBCPY薄膜のアレニウスプロットと活性化エネルギー

図右下 酸素分圧に対するBCPY薄膜の伝導率

【研究の背景】

図中上 プロトン伝導型燃料電池の模式図

図左下 燃料極側のBCPY薄膜のアレニウスプロットと活性化エネルギー

図右下 酸素分圧に対するBCPY薄膜の伝導率

【研究の背景】

酸化物プロトン伝導体は、燃料電池、水素センサー、水素ポンプ、触媒などさまざまな応用が期待される材料であり、持続可能なエネルギー技術の発展や環境負荷の低減に寄与するため、世界中で盛んに研究開発が行われています。A2+B4+O3の化学式を有するペロブスカイト型酸化物は、ホストカチオンであるB4+が三価のアクセプタイオンに置換されると、水蒸気雰囲気下、700 ℃を超える高温域でプロトン伝導性を示すことが知られています。1980年にYb3+ドープBaCeO3セラミックスで発見されて以来、Y3+ドープBaZrO3、Y3+ドープSrCeO3、Y3+ドープSrZrO3など、プロトン伝導性を有する多くのペロブスカイト型酸化物が見出されてきました。特に、Y3+ドープBaZrO3とY3+ドープBaCeO3は、300~600 ℃の中温域でも10-2 S/cmを超える高いプロトン伝導性を示すことが知られており、PC-SOFCへの応用が期待されています。

一般的に、PC-SOFCはPtやPdなどの金属電極で挟まれたプロトン伝導体を電解質として使用します。しかしながら、従来のPC-SOFCでは、電解質と電極の間に過電圧が発生し、エネルギー効率が低下する、またPt金属電極では燃料ガス/電極/電解質が接触する三相界面でのみ電気化学反応が生じるため、発電出力が大きく低下するなどの課題がありました。これらの課題を解決するための一例として、酸素イオン伝導体Ce0.9Gd0.1O1.95電解質上に電子-酸素混合伝導体La0.6Sr0.4CoO3-δの緻密な薄膜を作製したカソード電極を使用すると、優れた性能を示すことが明らかにされています。一方、優れた正孔-プロトン混合伝導性を持ち、実用的な単相の酸化物アノード材料についてはまだ開発されていませんでした。

本研究グループは過去に、低温で作動するCe0.9Sm0.1O2-δ薄膜の作製に成功しており、PC-SOFCの開発に大きく貢献してきました(※1)。そこで今回は、未開発段階であるPC-SOFCのアノード電極材料の開発に着手しました。本研究では、高いプロトン伝導性を有するY-BaCeO3とY-BaPrO3の混晶組成の材料を電極膜化することで、新規アノード電極膜の開発を試みました。

※1: 東京理科大学プレスリリース2020年4月3日

『低い温度で作動する固体酸化物燃料電池のための極薄電解質膜の開発 ~100 ℃以下での物理吸着した水による表面プロトン伝導性~』

URL:

https://www.tus.ac.jp/today/archive/20200403_9854.html

【研究結果の詳細】

1. BCPY薄膜の作製

はじめに、固相反応法を用いて、成膜用のBaCe0.4Pr0.4Y0.2O3-δ (BCPY)ターゲットを作製しました。具体的には、BaCO3、CeO2、Pr6O11、Y2O3の各種粉末を混合し、24時間ボールミル処理した後、得られた混合物を60 kNでディスク状に圧縮し、1250 ℃で24時間焼結しました。得られた化合物を粉砕してバインダーと混合した後、同じ圧力で圧縮し、1450 ℃で24時間焼結し、BCPYターゲットを作製しました。

次に、RFマグネトロンスパッタ法によりAl2O3 (0001)基板上にBCPY薄膜を作製しました。スパッタガスにはArガスを用い、成膜条件は基板温度を700 ℃、成膜圧力を5.0×10-8 Torr、RFパワーを50 Wに設定しました。今回得られたBCPY薄膜の厚さは約80、約180、約1000 nmでした。

さらに、成膜直後のBCPY薄膜に対し、水蒸気雰囲気下(PH2O = 2.3 kPa)、600 ℃で1時間ウェットアニール処理を行い、プロトン(H+)を薄膜に導入しました。

2. BCPY薄膜の評価

作製したさまざまな厚さの成膜直後のBCPY薄膜、ウェットアニール処理後のBCPY薄膜の構造や特性を評価しました。

X線構造解析により、約80 nmでは斜方晶相、約180 nmでは斜方晶相と立方晶相、約1000 nmでは立方晶相を形成していることがわかりました。より薄い膜で直方晶相が見られたのは、Al2O3 (0001)基板とBCPY間の格子の不整合や酸素空孔が結晶格子内に形成されたためと考えられます。また、X線吸収分光法でCe3d5/2、Pr3d5/2の電子状態を測定し、欠陥化学分析による酸素空孔率を評価しました。その結果、いずれのBCPY薄膜においてもCe3+/Ce4+、Pr3+/Pr4+の混合原子価状態を示すこと、成膜直後のBCPY薄膜とウェットアニール処理後のBCPY薄膜における酸素空孔率に差が見られ、その値は約6.0%と約5.6%であることがわかりました。

次に、厚さ約80 nmの成膜直後のBCPY薄膜とウェットアニール処理後のBCPY薄膜の電気伝導率を調べました。その結果、200~400 ℃では、ウェットアニール処理後のBCPY薄膜の伝導率が成膜直後のBCPY薄膜の伝導率よりわずかに高くなり、400~600 ℃では、2つの薄膜の伝導率はほぼ同じになることがわかりました。また、伝導率の傾きから算出した活性化エネルギー(EA)は、400 ℃以上で約0.53 eV、400 ℃以下で約0.89 eVでした。これらの値は、ウェットアニール処理後のBCPY薄膜が400 ℃以下ではプロトン伝導性を示し、400 ℃以上では正孔伝導性を示すことを示唆する結果です。

さらに、プロトン伝導の可能性を検証するために、ウェットアニール処理後のBCPY薄膜と成膜直後のBCPY薄膜の伝導率比(σwet/σas)を算出しました。その結果、400 ℃以上における伝導率比は1.0~1.3、300 ℃未満での伝導率比は1.6~2.5ということが明らかになりました。特に、300 ℃未満ではプロトン伝導の指標である√2よりはるかに大きく、ウェットアニール処理後のBCPY薄膜が300 ℃未満でプロトン伝導性を示すことが強く示唆されました。

正孔または電子伝導率とイオン伝導率を決定するために、厚さ約80 nmのウェットアニールされたBCPY薄膜について、300 ℃での酸素分圧(PO2)の関数として伝導率を測定しました。大気圧付近のlog σ vs. log PO2をプロットすると、傾きΔに関して、電子伝導では約-1/4、正孔伝導では約+1/4、正孔とイオンの混合キャリアを持つ酸化物材料では約1/6、正孔伝導のないイオン伝導体では約0.0になることが知られています。これらの指標に当てはめると、300 ℃におけるウェットアニール処理後のBCPY薄膜の傾きΔは約0.13で、正孔とプロトンの混合キャリアを有することが示唆されました。

最後に、成膜直後のBCPY薄膜とウェットアニール処理後のBCPY薄膜の光電子分光スペクトルを測定しました。成膜直後のBCPY薄膜では酸素サイトのH2OとO2-に対応する2つのピークが、ウェットアニール処理後のBCPY薄膜では強いH2Oピークに加え、OH-ピークが観測されました。ガウスフィッティングによって推定されたこれらのピーク面積に基づいて、全酸素サイトにおけるOH-の占有率は約5.4%と推定されました。これは、ウェットアニール処理によってBCPY薄膜の酸素イオンサイトにO-H結合が生成され、そのプロトンが混合伝導キャリアとして機能することを示しています。

上記の結果から、ウェットアニール処理されたBCPY薄膜は、300 ℃で10-2 S・K/cmを超える表面正孔-プロトン混合伝導率を示し、PC-SOFCの新たなアノード電極材料として適用可能であると結論付けました。

本研究を主導した樋口教授は、「700 ℃以上の高温域で作動する固体酸化物燃料電池(SOFC)や100 ℃以下で作動する固体高分子型燃料電池(PEFC)は、既に実用化されていますが、作動時間が遅く、低耐久性、低出力発電であるため、原子力・火力発電の代替エネルギーとしては不十分です。本研究で開発した新規物質BaCe0.4Pr0.4Y0.2O3-δ薄膜がPC-SOFCにおいて高い反応活性を有するアノード電極として機能すれば、SOFCやPEFCのさまざまな課題を解決する第3の燃料電池になりえます。また、大型化することで、家庭用や自動車用の燃料電池としての応用が期待されます」と、本研究の意義を語っています。

※本研究は、日本学術振興会(JSPS)の科研費(22K04933)、科学技術振興機構(JST)の科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業(JPMJFS2144)による助成を受けて実施したものです。

【論文情報】

雑誌名:Journal of the Physical Society of Japan

論文タイトル:Surface Hole-Proton Mixed Conduction of BaCe0.4Pr0.4Y0.2O3-δ Thin Film with Large Amounts of Oxygen Vacancies

著者:Go Notake, Takemasa Kadowaki, Makoto Takayanagi, Tsunetomo Yamada and Tohru Higuchi

DOI:10.7566/JPSJ.93.074706

URL:

https://doi.org/10.7566/JPSJ.93.074706