株式会社NTT ExCパートナー(エヌ・ティ・ティ エクシーパートナー 本社:東京都千代田区、代表取締役社長:矢野 信二、以下「NTT ExCパートナー」)※1と一般社団法人 日本発達障害ネットワーク(事務局:東京都墨田区、理事長:市川 宏伸、以下「JDDnet」)※2は、東京都内の小中学校・高等学校関係者向けに発達障がいの特徴を当事者の視点で正しく理解し、合理的な配慮を促すためのVRプログラムの体験会を実施致しました。

※1)NTTグループで培ったヒューマン・キャピタル改革の知見を余すことなくお客さまへご提供するため、NTTビジネスアソシエの持つ人事給与厚生分野の制度設計・システム構築・運用に関する総合力と、NTTラーニングシステムズが強みとする教育研修・教育ICTに関する多様なサービス提供力・コンサルティング力のケイパビリティの有機的な組み合わせにより、新たな価値創造の実現等をめざすことを目的に、2023年7月1日に経営統合し設立しました。

※2)発達障がい関係の全国および地方の障がい者団体や親の会、学会・研究会、職能団体などを含めた幅広いネットワークで、発達障がいのある人およびその家族の権利と利益の擁護者として、理解啓発・調査研究・政策提言等を行い、発達障がいのある人の自立と社会参加の推進に向けて活動を行っています。

1.本取組みの背景

通常学級に在籍する小中学生の8.8%に、学習面や行動面で著しい困難を示す発達障がいの可能性があることが、文部科学省発表の調査結果※3から明らかになっています。 一方、こうした小中学生のうち、学校の「校内委員会」で特別な支援が必要と判断されたのは3割にも満たず、発達障がいに対する理解の醸成と学校全体での取組みや支援を促すことが求められます。

こうした教育現場の課題解決のひとつとして、発達障がいの特性を理解し、合理的配慮を考えるプログラムを都内小中学校・高等学校関係者を対象に実施しました。 本プログラムでは、教育現場の教職員が、発達障がいを当事者の視点で理解するVR体験、発達障がいの専門家からの講義、ディスカッションを行い、教育現場での合理的配慮を考える貴重な機会となりました。

※3)参考:文部科学省「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果について」(2022年12月13日)

2.「発達障がい体験VR」概要

発達障がいは明確な定義づけが難しく、その日の体調によって特性の現れ方が一定でないため、一般的に周囲から理解されにくいものとされています。当社の「発達障がい体験VR」は、開発にあたりJDDnetの監修を受け、長年当事者の研究や支援を行ってきた専門家の知識や経験を共有し、“学ぶのではなく体験する“ことに重きを置いて制作しました。

本VRで体験いただけるシナリオは以下の6種類で、小学校高学年の児童の学校生活を疑似体験していただきます。

俯瞰的な視点で発達障がいの特性を理解するとともに、当事者の視点で「何に困っているのか」「周囲の視線をどのように感じるか」を体感できるプログラムです。

3.体験会概要

(1)女子美術大学付属高等学校・中学校様

3.体験会概要

(1)女子美術大学付属高等学校・中学校様

女子美術大学付属高等学校・中学校様では、日頃より多岐にわたる教員研修に積極的に取り組んでこられ、過去にも発達障がい関連の研修も行った背景があり、今回は質疑応答の時間を長めに取りたいという要望を承りました。

座学での知識習得だけでなく、小林真理子教授との活発な質疑応答を通して、教育現場で実際に起きている課題や困りごとに対応した、より実践的な学びを得る機会としていただくことができました。

(2)大田区立多摩川小学校様

(2)大田区立多摩川小学校様

大田区立多摩川小学校様では、若手の教職員が多いことや、特別支援教室(サポートルーム)の拠点校となっていることもあり、発達障がいを抱える児童のサポートに高い意識をお持ちでした。

内山登紀夫教授には、発達障がいに関する体系的な学習と併せて、支援のあり方や児童への声掛けにおいて気を付ける点なども解説いただき、内容の濃い講義となりました。

4.参加者の声

4.参加者の声

今回は、小学校および中学校・高等学校で教育の現場に立つ教職員という、障がいを持つ児童・生徒のサポートに日ごろから関心や課題意識を持っている方々を対象に本プログラムの有用性について評価いただき、「子どもの視点に立ち体験できたことの収穫が大きかった。当事者がどのように感じているかが理解できてよかった」「当事者の立場を知る試みとしてVRを利用するのがここまで効果的なのかと感銘を受けた」「当事者である児童の視点から、困り感が伝わってきた」「実際担任してきた子どもたちを想定して体験すると、こんなに困ってるんだと改めて感じ取ることができた」「子ども同士の相互理解のためにVR体験は有効だと感じた」など、VR体験会で新たな気づきを得たという声を多く頂戴し、満足度についても高い評価が得られました。

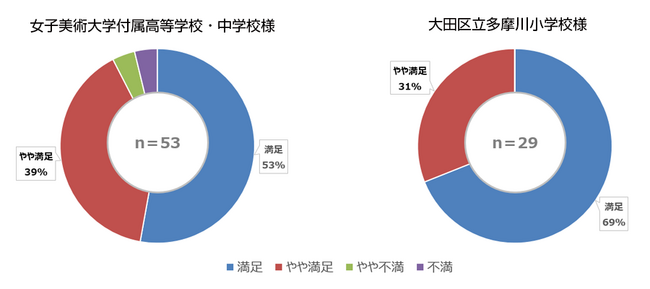

■発達障がい体験VRに対する満足度を教えてください

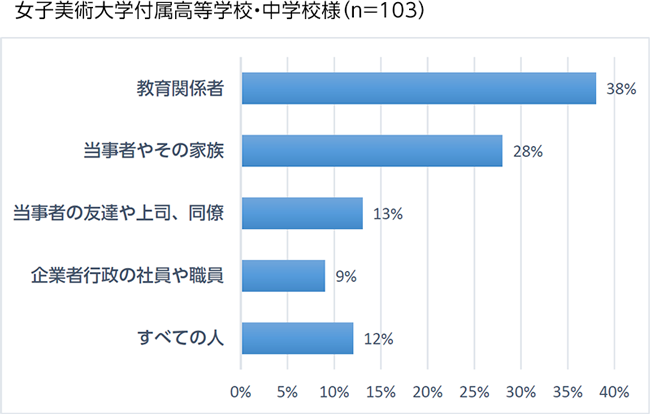

■発達障がいの理解や当事者への共感を高めるために、誰にVR当事者体験を勧めたいと思いますか?(複数回答可)

■発達障がいの理解や当事者への共感を高めるために、誰にVR当事者体験を勧めたいと思いますか?(複数回答可)

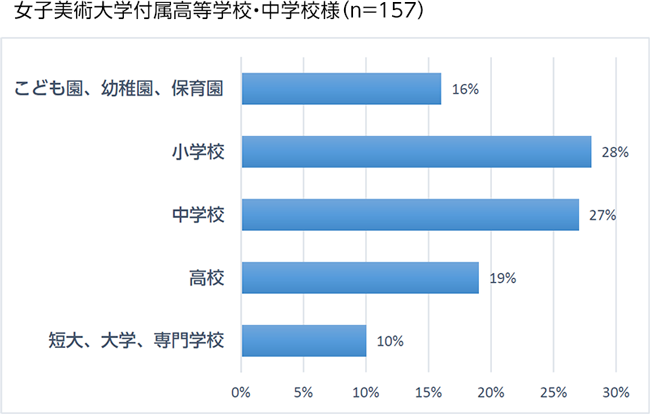

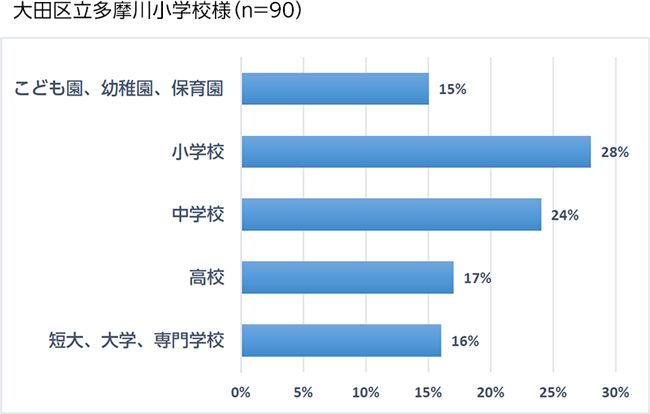

■VR当事者体験を実施した方がよいと思う教育現場(児童生徒/教員の区別なく)を全て選んでください(複数回答可)

■VR当事者体験を実施した方がよいと思う教育現場(児童生徒/教員の区別なく)を全て選んでください(複数回答可)

■参加者アンケートより

■参加者アンケートより

特に児童・生徒に対してもこういった内容を知って、もしも当事者がいれば

それは個性なのだと前向きに捉えてほしいなと思いました。

自分ならどのように関わるか、参考になる意見を伺うことができたり考える機会となりました。

子どもの視点に立てたことの収穫が大きかった。自覚が生まれてくるとこれは辛い。当事者がどのように感じているかが理解できてよかった。もっと寄り添ってあげたいと思う。

身近にいる児童・生徒に対応できるようにしたいと感じました。

当事者の立場を知る試みとしてVRを利用するのがここまで効果的なのかと感銘を受けました。

クラスの中に当事者の児童・生徒や、診断は出ていませんがそのような傾向がある子たちがおり、どのように声をかけたらいいのか、察したらいいのかが分からないことが多々あります。

彼らがどのような世界で生きているのかを実際にVRで体験できたので、少し彼らのことを理解することができた気がしました。

保護者の皆さまにもぜひ体験してほしいと思いました。

初めてVR体験をしました。当事者である児童・生徒の視点から、困り感が伝わってきました。

児童・生徒にも体験をさせて、身近に感じてもらえたらなと思いました。また、保護者の方への体験会も開けるといいなと思いました。当事者の視点で見ることによって、実際に関わっている児童・生徒を思い浮かべながら見ることができました。

実際担任してきた子どもたちを想定して体験すると、こんなに困ってるんだと改めて感じ取ることができました。明日からの指導に生かし、クラスの子ども達がより過ごしやすくなるように支援していきたいと思います。

子ども同士の相互理解のためにVR体験は有効だと感じました。

■講師の声

山梨英和大学 小林真理子教授より(女子美術大学付属高等学校・中学校の講義を担当)

山梨英和大学 小林真理子教授より(女子美術大学付属高等学校・中学校の講義を担当)

この研修は、受講者の皆さんが、発達障がいの基礎的知識を学ぶとともに、発達障がいのある子どもについてVR体験をすることになりました。講師はリモートアプリを使って、オンラインにより講義を行っています。そして、講義とVR体験の終了後、オンラインを使って双方向的に質疑応答を行いました。これって、もしかしたら、もの凄く新しい形の研修スタイルかもしれせん!

福島学院大学 内山登紀夫教授より(大田区立多摩川小学校の講義を担当)

福島学院大学 内山登紀夫教授より(大田区立多摩川小学校の講義を担当)

VRを使うことでよりリアリティが感じられ、本やYouTubeなどに比べて感情が揺さぶられる体験ができたのではないでしょうか。教師という立場を体験を通して理解することにも役立っているのではないかと思います。

5.今後の展望

本体験会は学校の教職員向けに実施しましたが、アンケートでは「児童・生徒に体験させたい」という声も多く頂戴しました。今後、VR映像の使用について学校や保護者の理解を得ながら、児童・生徒の間で発達障がいについて考えるきっかけづくりとして「発達障がい体験VR」を活用いただけるよう取り組んでまいります。