~博士人材を増やすために必要なのは、若手のうちから”活躍できる環境”と”キャリアプランの見える化”~

最適な研究開発人材をAIでマッチングするプラットフォーム”CoA Researcher”を開発する株式会社CoA Nexus(コアネクサス)(東京都目黒区、代表取締役社長:野崎 光太、以下:CoA Nexus)は、博士課程への進学をしなかった理系人材371名を対象に、「博士課程のキャリアパスに関する調査」を実施いたしました。

その結果、5割以上の理系人材が、「待遇」や「キャリアプラン」に対する不安から、博士課程を選択しなかったことが明らかになりました。また、博士課程への進学者を増やすための施策としては「若手の頃から活躍できる環境」や「金銭面の負担がない環境」を求める声が多く、それらが解決されたら進学を前向きに検討すると95%の人が答えました。

昨今、博士人材や研究者の減少が問題視されており、「若手の頃から活躍できる環境づくり」そして「キャリアパスの見える化」がまさに科学人材の枯渇が現実となる「科学クライシス」の課題解決につながる状況であることを示唆している結果となりました。

<調査サマリー>

理系学部の出身者で、博士課程に進学しなかった理由に関して、キャリアの観点から見ると、「より仕事や収入が期待できないこと」と経済的な負担と比較して、投資対効果が少ないことを問題視していることがわかりました

理系学部の出身者が考える博士課程への進学者を増やす施策は「未来(仕事・収入)の保証」であることが明らかに。1位は、「卒業後の仕事、収入の保証」、2位は「博士後期課程での給与支給」と金銭面やキャリア形成面での不安が顕著に

博士人材のキャリアイメージは、ネガティブな側面では、「キャリアパスの不透明さ」「博士は就職が厳しい/安定しない」「アカデミアのポストが少ない / アカデミアは任期制で不安定」「給与が安い」等の不透明なキャリアパスへの不安があることが明らかになりました。一方で、ポジティブな側面だと「収入の高さ」であり、「自分の興味、関心の高いテーマに集中できる」「社会的地位を得られる」といった未来の報酬面での評価がありました

博士課程の進学者や博士へのキャリアを増やすためには、「キャリアの選択肢を拡充、可視化する」という意見が最多でした。続いて、「若手の登用の促進」が挙げられ、これまでの博士課程やキャリアのあり方を変革することを望む声が目立ちました。「科学クライシス」の回避には、産学が連携したキャリア形成が大きな鍵に

<各設問結果>

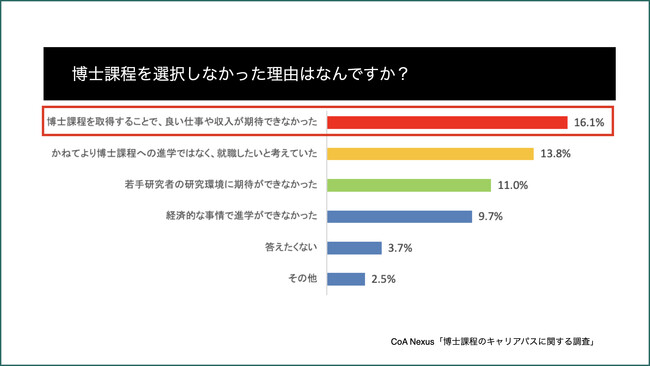

■博士課程を選択しない理由は、キャリアの観点から「収入への期待値の低さ」が背景に

理系学部を卒業した方々に「博士課程を選択しなかった理由」を質問しました。

その結果、キャリアの観点から、「博士課程を取得することで、良い仕事や収入が期待できなかった」という回答に関して、博士人材のキャリアパスの不透明さや不安定さへのイメージが紐づいていることがわかります。

博士課程を選択する人材を増やすためには、「透明性があり、魅力的なキャリアパス」を周知させる活動が必要であるといえます。

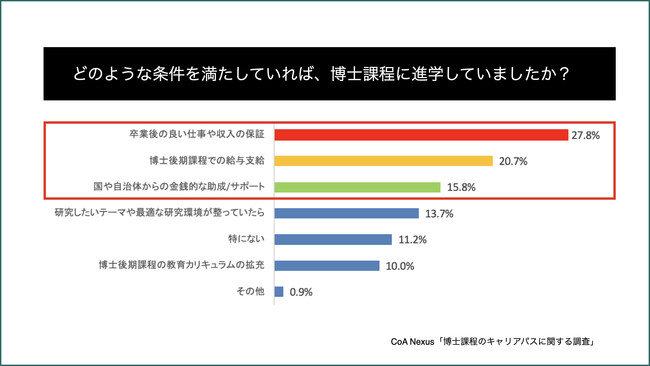

■博士課程への進学を増やすためには、「未来(仕事・収入)の保証」を求める声が6割超

■博士課程への進学を増やすためには、「未来(仕事・収入)の保証」を求める声が6割超

博士課程を選択しなかった理系人材に、博士課程への進学を増やすための施策や条件に関して、質問を行いました。

もっとも多い回答が「卒業後の良い人材や収入の保証」が27.8%を占め、キャリアパスや未来への不安が先行していることがわかりました。また、続いて「博士後期課程での給与支給」や「国や自治体からの金銭的な助成 / サポート」を選択していることから、合計で6割以上の人は、先行きな不透明な時代において、”学生として過ごすキャリア”に関して、投資を行うリスクを感じていることが見えてきます。

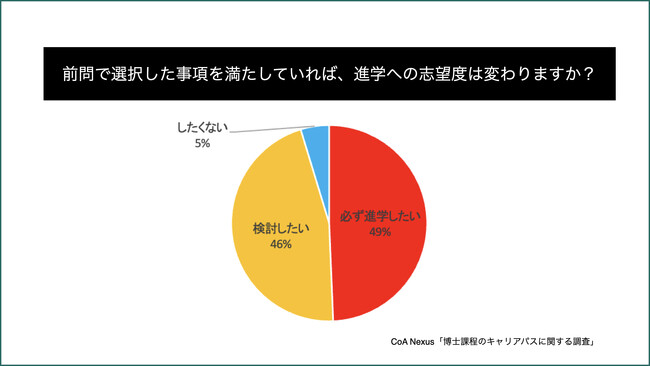

続いて、前問で選択した事項を満たした場合の博士課程への志望度を尋ねたところ、95%が前向きに進学を検討していると回答しました。この結果から、博士課程に投じる金銭とキャリア形成に関してのバランスを見ていることがわかりました。

博士人材の人材不足を解消するためには、「研究をすることの利点」にフォーカスした情報発信が必要不可欠であり、その上での”研究者としての金銭的な支援”を行うことの必要性があるといえます。

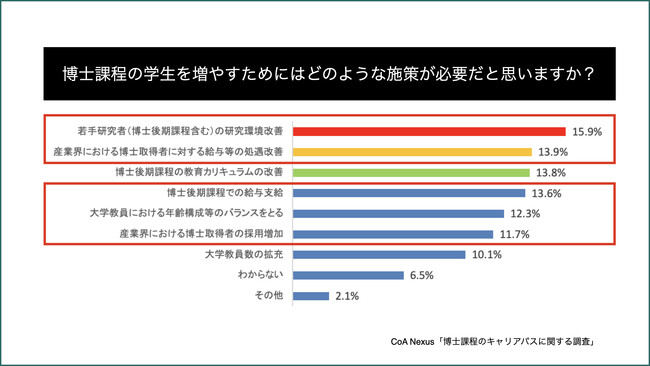

■理系学部出身者が考える、博士課程人材を増やすために必要な条件は「若手からでも、研究者として活躍できる環境」と「産業界における博士取得者への評価」

■理系学部出身者が考える、博士課程人材を増やすために必要な条件は「若手からでも、研究者として活躍できる環境」と「産業界における博士取得者への評価」

博士課程を選択する学生を増やすための施策に関して意見を募ったところ、「若手研究者の研究環境改善」「産業界における博士取得者に対する給与等の処遇改善」「博士後期課程での給与支給」と言った、博士取得をした人の若手の頃からの活躍と研究に打ち込める環境の提供を求めていることがわかります。

また、「大学教員における年齢構成等のバランスをとる」といった、現状のアカデミアにおけるポストの問題に関する課題意識もあることが明らかとなりました。

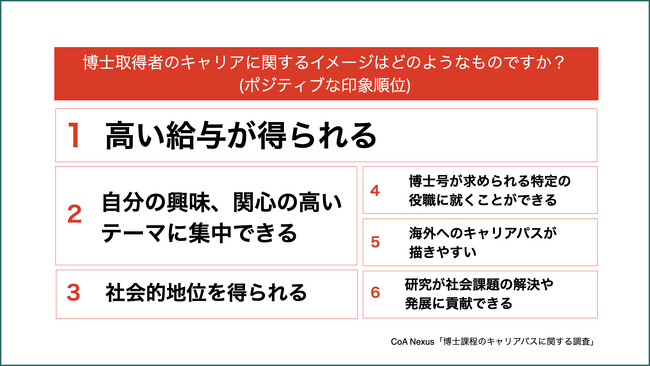

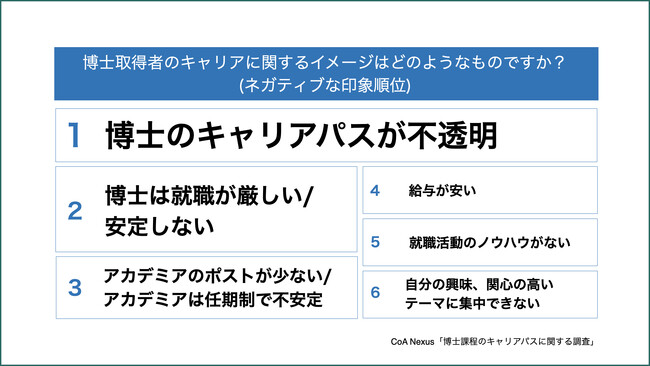

■博士取得者のキャリアは、ポジティブな理由の1位が「高い給与が得られる」ことに対し、ネガティブな理由は、「博士のキャリアパスが不透明」「就職が厳しい/安定しない」という、若手時代の不透明なキャリアパスへの高いハードルを感じている

■博士取得者のキャリアは、ポジティブな理由の1位が「高い給与が得られる」ことに対し、ネガティブな理由は、「博士のキャリアパスが不透明」「就職が厳しい/安定しない」という、若手時代の不透明なキャリアパスへの高いハードルを感じている

博士取得者のキャリアに関して、イメージを調査しました。

ポジティブな理由は「高い給与が得られる」「自分の興味、関心の高いテーマに集中できる」「社会的地位を得られる」といった、研究者だからこそ得られる遠い将来的なポジションへのイメージが顕著になりました。

一方で、ネガティブなイメージでは対照的に、「キャリアパスが不透明」「就職が厳しい/安定しない」「アカデミアのポストが少ない/アカデミアは任期制で不安定」「給与が安い」といったそもそもの就職への不安や若手時代への苦労へのイメージが先行していることがわかります。

このことから、研究者や博士の入り口となる就職や給与に関する環境整備をすることが、博士人材を増やす施策の方向性であることが伺えます。

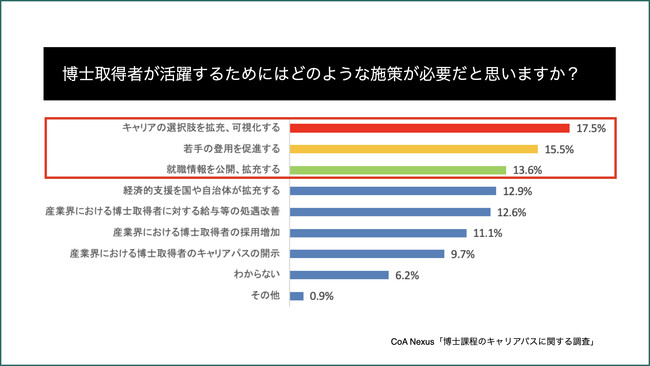

■理系学部出身者が考える、博士取得者が活躍するために必要な条件は「キャリアの選択肢の拡充と価値化」と博士人材のキャリアの不透明さを指摘する結果に

■理系学部出身者が考える、博士取得者が活躍するために必要な条件は「キャリアの選択肢の拡充と価値化」と博士人材のキャリアの不透明さを指摘する結果に

博士取得者が活躍するために最も重要と見なされているのが「キャリアの選択肢を拡充、可視化する」ことと17.5%が回答しています。また、続いて「若手の登用を促進する」「就職情報を公開、拡充する」こととなっています。

この結果から、博士取得者が活躍できる環境やポストに関する情報に辿りづけない人が多い、もしくはイメージが定着していると言えます。そのため、博士号を取得しても、自身が活躍するイメージを描けない、キャリアパスを描けない人材が多いとも言えます。

産学連携で、キャリア情報やポストの情報公開を行うこと、促進できていないことが、現在の課題であることが明らかになりました。

総括と考察

総括と考察

このたびの調査の結果、日々、向き合っている理系人材の求職者が持つキャリアへの不安と共通する項目が、多くみられました。

【企業の博士人材の視点】

企業に就職する博士人材の就職先のイメージは、固定化されており、大企業に就職するというコースが一般的であり、グローバル企業や大学発ベンチャー等のキャリアパスを知らない、気付かないという人が多いという傾向にあります。そのため、若手の頃から、選択肢がみえていればよかったの声も多数寄せられています。

【アカデミアの博士人材の視点】

「任期制のため、2~3年の在職期間で、ポストが無くなってしまうことへの不安」が最も多く、年次が高ければ高いほど、先のキャリアプランが見えなくなることが傾向が顕著となります。また、一般企業と比較すると給与レンジも決まっていることから、一部の研究者以外は、任期満了後のポストを探し続けることへの不安と常に対峙しています。

調査概要

「博士課程のキャリアパスに関する調査」

調査期間:2024年5月23日~24日

対象:理系大学を卒業した男女371名

調査方法:WEB調査

会社概要

会社名:株式会社 CoA Nexus

代表:代表取締役 野崎 光太

所在地:〒153-0061 東京都目黒区中目黒1-1-17 LANTIQUE BY IOQ 301

URL:

https://coanexus.com/

事業内容:研究開発人材特化型AIマッチングプラットフォーム「CoA Researcher」の開発・運営

Tel: 03-6823-8653

有料職業紹介事業許可番号:13-ユ-313573

【本件に関する問い合わせ】

株式会社 CoA Nexus

担当 :広報

E-mail :info@coanexus.com