備蓄率は22.2%と微増するも、備蓄数(一人当たり回数)は十分とは言えず

一般社団法人日本トイレ協会「災害・仮設トイレ研究会」(東京都文京区、会長:小林純子、研究会代表幹事:山本耕平)では、2017年より3年ごとに災害用携帯・簡易トイレ(以下「災害用トイレ」という)の備蓄状況に関するアンケート調査を実施している。関東大震災から100年にあたる本年も、2020年に続き3回目のアンケート調査を実施した。(計1,000名 10都県で各100名)

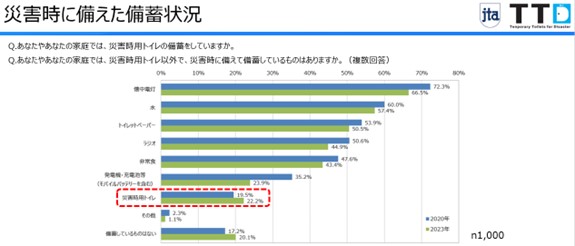

■災害用トイレの備蓄率は、前回2020年より2.7ポイント増加の22.2%

■災害用トイレの備蓄率は、前回2020年より2.7ポイント増加の22.2%

各家庭での災害用トイレ備蓄率は、2017年は15.5%、2020年は19.5%で、今回2023年は22.2%であった。伸び率も低く、未だ災害用トイレの備蓄は十分とは言えない状況である 。

■備蓄水や非常食の備蓄が減少する中、災害用トイレの備蓄率は増加している

■備蓄水や非常食の備蓄が減少する中、災害用トイレの備蓄率は増加している

備蓄水60.0%(2020年) → 57.4%(2023年)、非常食47.6%(2020年) → 43.4%(2023年)と備蓄率は減少しているが、災害用トイレの備蓄率は19.5%(2020年) → 22.2%(2023年)と上昇している。災害用トイレの必要性の認識が浸透してきていると思われる。しかし、依然として備蓄水や非常食に比べて備蓄率は低い状況である。

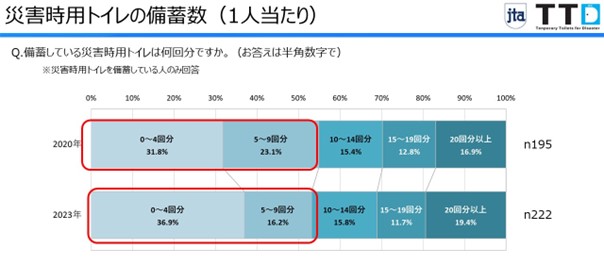

■災害用トイレの備蓄数量は十分とは言えない

■災害用トイレの備蓄数量は十分とは言えない

一人当たりの災害用トイレの備蓄回数は、「0~4回分」が36.9%、「5~9回分」が16.2%で10回分未満が50%を超え、実際の災害時での実効性に欠けると想像される。

経済産業省では1人あたり35回分(7日分)の災害時トイレの備蓄を推奨している。

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/jyutaku/toirebichiku.html

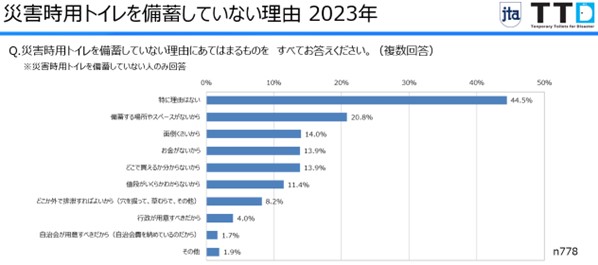

■災害用トイレを備蓄していない理由、最も多いのが「特に理由はない」

■災害用トイレを備蓄していない理由、最も多いのが「特に理由はない」

災害用トイレを備蓄していない方のその理由では、44.5%が「特に理由はない」としている。災害時にトイレに困ることやその必要性を更に周知する必要がある。

関東大震災発生より100年にあたる本年、災害に関する報道が増えると思われます。コロナ禍の影響などもあり政府・各自治体からの呼びかけは、避難所への避難から在宅避難へと変化してきています。しかしながら今回のアンケ―ト結果からは、在宅避難に必要となる災害用トイレ備蓄への意識は、まだまだ低い様子も窺えます。日本トイレ協会では今後も引きつづき災害用トイレの備蓄について広報に努めて参ります。

【調査報告書<速報版>全頁】

https://app.box.com/s/8ihu9yiz5wt5hbrdjzncrws4us8p3nnj

日本トイレ協会 ホームページ

https://j-toilet.com/

災害・仮設トイレ研究会 ホームページ

https://www.saigai-kasetsu-toilet.com/

【本件に関する報道関係からのお問合せ先】

https://app.box.com/s/8ihu9yiz5wt5hbrdjzncrws4us8p3nnj

日本トイレ協会 ホームページ

https://j-toilet.com/

災害・仮設トイレ研究会 ホームページ

https://www.saigai-kasetsu-toilet.com/

【本件に関する報道関係からのお問合せ先】

一般社団法人日本トイレ協会 災害・仮設トイレ研究会

代表幹事 山本耕平 副代表幹事 足立寛一

事務局 広報担当 寅太郎 toratarou1030@gmail.com