―JMAホールディングスグループ『サステナビリティ経営課題実態調査2023』を発表-

サステナビリティ経営課題実態調査2023

株式会社日本能率協会コンサルティング(本社:東京都港区・代表取締役社長:小澤勇夫、以下JMAC)、株式会社日本能率協会マネジメントセンター(本社:東京都中央区・代表取締役社長:張士洛、以下JMAM)、株式会社日本能率協会総合研究所(本社:東京都港区・代表取締役社長:譲原 正昭、以下JMAR)、株式会社ジェーエムエーシステムズ(本社:東京都港区・代表取締役社長:坂倉 猛、以下JMAS)は、近年の企業経営と社会のキーワードでもある『サステナビリティ経営』の実像を探るため、4社合同で『サステナビリティ経営課題実態調査』を実施いたしました。本調査は2022年度実施に続いて第2回目の調査となり、このほど本調査の最終調査がまとまりました。

『サステナビリティ経営課題実態調査』結果概要

第1回サステナビリティ経営課題実態調査(2022年)は、「日本企業がサステナビリティ経営を推進するにあたっての重要な経営課題を明らかにするとともに、サステナビリティ戦略や施策決定へ役立てること」を目的として実施をしました。

第1回の調査をおこなった2022年5月のタイミングは、上場企業を中心にSDGsやESGに対する取り組みが必要という認識はされ、CO2排出量など現状の見える化やマテリアリティの設定、取り組み企画や目標設定などに取り組み始めていたタイミングでした。そのような状況下で、各社の取り組みはどの程度進んでいるのか、進んでいる会社はどのようなことに取り組んでいるのかという点が見えてきました。

その調査結果を踏まえ、第1回目調査では、日本企業の未来が明るく輝くように、サステナビリティ経営をうまく進めていくための実践的な考え方とポイントについて、以下のようにまとめました。

<サステナビリティ経営を自社らしく推進していくための4つのコンセプト>

-

社員の参画機会の創出と当事者意識の醸成-

自社らしさの追求-

現場実態に根差した“一挙両立”テーマの設定-

外部との積極的な連携と人材育成を可能にする企業文化づくり

そして、これらを具体的に実践している企業の10の特徴を以下のように整理しました。

-

経営方針に他社との違いを明確に表現し、企業理念・パーパス・ビジョンを再構築している-

グループ企業を巻き込んでビジョンや戦略を策定している-

事業の将来の機会とリスクを検討するために「未来予測情報」を収集している-

サステナビリティ関連事業への投資に積極的であるとともに、多様なパートナーとのオープンイノベーションの体制を構築している-

サステナビリティ経営人材の確保が進み、関連事業に社員自ら参加する機会が多い-

具体的な指標を設定・管理し、費用対効果を試算できている-

経営層の当事者意識が高く、思いが浸透している-

サステナビリティ経営に取り組むことで、自社への誇りが持て、社員の将来展望が明るくなる効果が見られる-

ガバナンス改革に前向きである-

非財務情報の重要性を認識している

4つのコンセプト/10の特徴

今回行いました第2回調査は、JMAホールディングスグループ4社共同で、2023年11月に実施いたしました。サステナビリティという考え方が瞬く間に広がった第1回調査期から1年半ほど経過して、日本企業はどう対応し、どう変わってきたのか、その現在地点を見るために、上記のコンセプトや特徴の実施度合いや、各社の取り組みの工夫点を見つけるべく実施をいたしました。

今回の調査でも、4つのコンセプト、10の特徴が重要なポイントであることが再確認出来ました。その結果も踏まえ、サステナビリティ経営をうまく進めていくための実践的な考え方と具体的なポイントについて、このほどまとめ提言をすることとなりました。

日本企業らしいサステナビリティ経営が、地球の未来に良い影響を与え、グローバル社会でのプレゼンス向上につながり、一目を置かれる、そんな時代を目指し、自社の未来を切り拓き、社会を変えていこうとする日本企業の皆様の参考となることを目的としております。

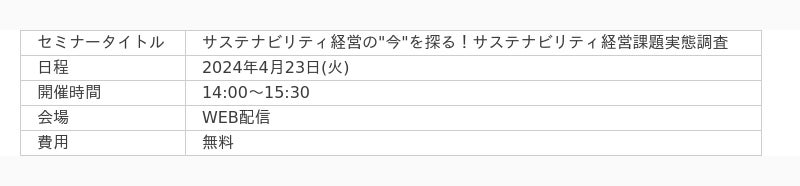

第2回サステナビリティ経営課題実態調査 解説ウェビナーを実施(開催日:4月23日)

サステナビリティ経営の"今"を探る!サステナビリティ経営課題実態調査

≪プログラム≫

≪プログラム≫

1.第2回サステナビリティ経営課題実態調査結果概要

2022年度と2023年度との経年比較

企業タイプによる分析結果

2.調査結果から見たサステナブル経営先進企業の特徴・ポイント

自社らしいサステナビリティ経営を推進するための4つのコンセプト

10の特徴の実践度合い

3.調査結果の総括

サステナビリティ経営の成果創出に向けて

お申込み・詳細サイト

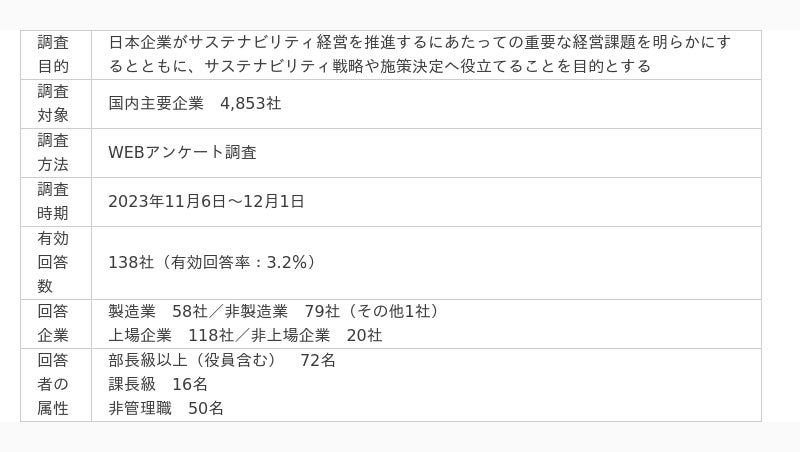

調査概要

参考:調査トピックス

1.サステナビリティ経営の目指す姿を数値目標化することが当たり前に

参考:調査トピックス

1.サステナビリティ経営の目指す姿を数値目標化することが当たり前に

今回の調査結果と第1回の調査結果を比較すると、現状の取り組みの当たり前レベルについて明らかになった。サステナビリティについては数値目標を設定することが進んできており、特にプライム市場に上場している企業では、サステナビリティ経営目標について50%以上の割合で数値目標を設定している企業が過半数となり、当たり前の活動になってきていることが分かる。

1図_サステナビリティ経営課題実態調査

2.サステナビリティ経営の目指す姿を適切な数値目標として設定

「自社のサステナビリティに関する数値目標が、会社の目指す姿を適切に現わしていると思うか」という設問に対する肯定割合(そう思う、ややそう思う)は、特にプライム市場に上場している企業で高くなっている(7割が肯定)。したがって、目指す姿を適切な目標として設定し、その実現度合いについても公表をしていくことが普通レベルの活動となってきていると推察される。

2図_サステナビリティ経営課題実態調査

3.マテリアリティの特定は“当たり前”の取組みに

サステナビリティ経営を推進していく上では、統合報告書で開示している企業が多いことからも分かるように、「マテリアリティの特定」をすることは当然の活動となってきていることが見て取れる。

また、「サステナビリティを組み込んだ実行計画の策定」、「マテリアリティについてのKPI設定」に関しても、プライム市場に上場している企業では7割前後の企業が取り組み済み(取り組み中を含む)であることが明らかになった。

3図_サステナビリティ経営課題実態調査

4.バリューチェーン上の企業の巻き込みは道半ば

グループ企業と一緒に取り組むこと(ビジョン・戦略の策定・展開や具体的な目標設定)は、プライム市場に上場している企業の4~5割で実施されているが、外部企業の巻き込みについては、まだまだ道半ばである。

バリューチェーン上の企業に対しては、「各社のサステナビリティ経営への取り組みを把握」したり、「自社の方針を提示・共有する」企業が少し出て来ているレベルにとどまっている状況も見て取れる。

今後、サステナビリティ経営の深化に伴って、バリューチェーン上の企業の巻き込みが拡大していくことと思われる。

4図_サステナビリティ経営課題実態調査

5.中期経営計画の新規策定や見直しがやや進む(特にプライム)

特にプライム市場の企業を経年で比較すると、サステナビリティ経営方針を受けて新たに中期経営計画を策定したり、中期経営計画を見直す企業の割合がやや増えている。サステナビリティ経営方針が具体的な計画に落とし込まれてきている傾向が見て取れる。

5図_サステナビリティ経営課題実態調査

6.開示は進むも、取組みが遅れている「ダイバーシティ推進」

特にプライム市場の企業は、「ダイバーシティ」「社会貢献活動」「取締役会の状況」は8割前後で開示が進んでいる一方、ダイバーシティ推進の取組みは十分でないと認識されている。

6図_サステナビリティ経営課題実態調査

7.人的資本経営の課題(ダイバーシティや従業員エンゲージメントの推進、経営戦略と人事戦略の連動)が明らかに

今回の調査では、第1回の調査では聞いていなかった、人的資本経営領域での取り組みや、具体的に取り組んでいるサステナビリティ関連事業の内容についても調査を行った。その結果、「経営戦略と連動した人事戦略の策定」が最も重要な人事領域の課題と認識されていた。また、「ダイバーシティ&インクルージョンの推進」は、取り組みが十分でないと認識されながらも、プライム市場の企業では、既に取り組んでいる企業が6割近くとなっている。

7図_サステナビリティ経営課題実態調査

8.SX銘柄への関心はこれから

特にプライム市場の企業において、SX銘柄に関心を持って行動を起こしている割合は4割程度に留まっている。関心がなかったり、知らない企業がプライム市場でも2割近くあり、今後の動きが注目される。

8図_サステナビリティ経営課題実態調査

9.取り組んでいるサステナビリティ事業の要素には偏りが

サステナビリティ関連の新事業として取り組んでいる内容としては、様々な要素があることが分かる。

「環境に対する影響の小さい商品・サービス」や、「新技術を活かした効率的サービス」は5割以上の企業が取り組んでおり、まずは取り組むべき課題として認識されていることが伺われる。

今後は、すぐに想定できる省資源型ビジネスのみならず、循環型・継続利用型やその他の課題解決にも取り組んでいく余地があると考える。

9図_サステナビリティ経営課題実態調査

10.ESG関連テーマの取組みにはまだ課題が残される

「コンプライアンス」「労働安全衛生管理」など、守りの取り組みは進みつつあるも、プライム市場の企業においても、3~4割程度しか十分できていると感じていない様子が伺える。一方、「ダイバーシティ」は最も課題と感じている企業が多く、「従業員エンゲージメント」「環境負荷対応」「顧客エンゲージメント」においても改善の余地があると認識されている。

10図_サステナビリティ経営課題実態調査

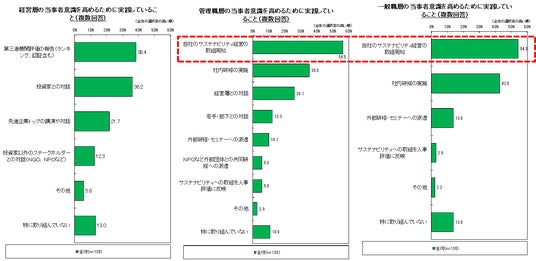

11.当事者意識向上のための取組みは内部周知が中心で、今後は外部に目をむける必要あり

管理職や一般職の当事者意識向上のための取組みとしては、最も多いのが「取組の周知」で、内向きな取組みに留まっている。今後、管理職以下においても、外部に目を向ける必要性が高まるものと推察される。

11図_サステナビリティ経営課題実態調査

結果総括

数値目標設定やマテリアリティ特定は当たり前になってきていますが、その実現のための事業およびその構造の改革や、実現の組織基盤変革・強化となるテーマへの取り組みには課題が残されています。

サステナビリティ経営課題実態調査_結果総括

サステナビリティ経営の成果創出に向けて

失われた30年を経て、いま日本の株価は過去最高値を更新している状況です。この状況は海外投資家による日本企業への期待を表していることとして嬉しく思う反面、実感としての成長を感じられる状況にまで至っているわけではないのも確かです。我々日本企業がさらに市場の期待を上回る価値の向上を図り、確実な成長機会へとつなげていくきっかけにすべきタイミングが来ています。

そのきっかけが、サステナビリティ経営の深化であると我々JMA ホールディングスグループは考えます。社会課題に適合した新たな成長事業を生み出し、期待される企業になっていくためには、受身の対応ではなく、前向きに、本質的にこれらの活動に取り組むことが求められます。

今回の調査では、自社らしいサステナビリティ経営を推進していくための4つのコンセプトや10の特徴の実践度合いがサステナビリティ経営の実現度合いに大きく影響を与えていることが確認できました。

また、きちんとサステナビリティ経営に取り組んでいる企業は、外部の目線をきちんと取り込み、自分事として他社も巻き込みながら活動をしていこうとしている様子も分かりました。

2回の調査から導き出した、サステナビリティ先進企業に向けた活動のポイントを、以下のように考えます。

-

外部との積極的な関係づくりをきっかけに、-

トップ自ら火をつけ、-

社員を巻き込み、-

自社らしさを徹底的に追及し、-

目指すべき水準を描いてまい進する

これらを推進していくための具体的な活動についても、今回の調査の中から見えてきています。

これらを意識して、自社の活動にかけている部分、不足している部分を計画に盛り込み、取り組んでいくことが重要です。

調査資料本編について

調査資料(詳細版)ご希望の方は、以下問合せフォームより『第2回サステナビリティ経営課題実態調査希望』と明記の上、ご連絡をお願いいたします。

※第1回調査についても受け付けております。

問い合わせフォーム

【調査内容に関するお問合せ先】

株式会社日本能率協会コンサルティング(JMAC)

担当 : 増田 さやか info_jmac@jmac.co.jp

株式会社日本能率協会マネジメントセンター(JMAM)

担当 : 荒木 啓介 consultant@jmam.co.jp

株式会社日本能率協会総合研究所(JMAR)

担当 : 馬場 裕子 HRM@jmar.co.jp

株式会社ジェーエムエーシステムズ(JMAS)

担当 : 鎌田 裕 mkt-contact@jmas.co.jp

【本調査に関する取材問い合わせ先】

株式会社日本能率協会コンサルティング

ビジネスイノベーション本部 広報担当:豊島 涼子

TEL: 03-4531-4307 携帯:080-9356-5138

E-mail: ryoko_toyoshima@jmac.co.jp