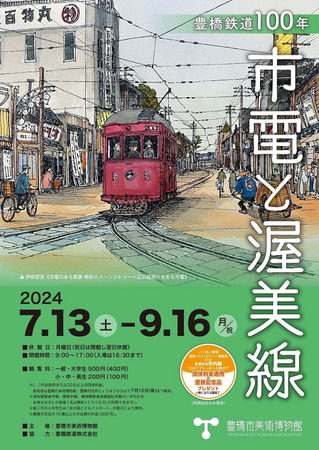

愛知県豊橋市の市美術博物館は2024年7月13日(土)から、「市電」の愛称で親しまれる路面電車を運営する豊橋鉄道株式会社(本社・豊橋市駅前大通1丁目)の企画展「豊橋鉄道100年 市電と渥美線」を開催します。市民の足としてだけでなく、まちのシンボルとして走り続ける市電や、豊橋、田原両市を結ぶ鉄道「渥美線」について、方向表示板やヘッドマークなどの貴重な資料、写真などで歴史を追います。

https://toyohashi-bihaku.jp

大正時代から庶民の足として活躍する市電

大正時代から庶民の足として活躍する市電

1924(大正13)年3月に豊橋電気軌道株式会社として創立した豊橋鉄道株式会社。現在は、豊橋駅前から赤岩口・運動公園前の5・4キロをつなぐ市内線東田本線と、新豊橋駅と隣接する田原市の中心地・三河田原駅の18キロを結ぶ鉄道・渥美線を運営しています。路面電車の市内線は創立翌年の25年7月に開業。今でこそ、その姿は珍しくなった路面電車ですが、まだ自動車が発達していなかった明治時代後半から大正時代にかけて、庶民の足として全国へ普及していきました。一方、渥美線は渥美電鉄株式会社が1924年に開通。名古屋鉄道を経て、1954(昭和29)年に豊橋鉄道に譲渡されました。

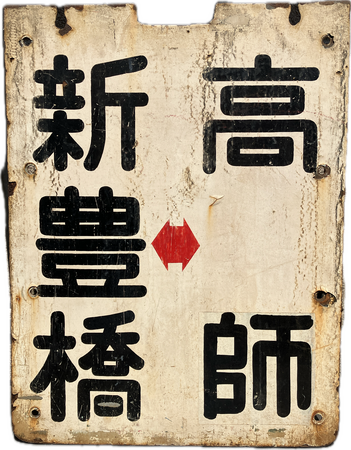

方向表示板やヘッドマークなど貴重な資料を展示

方向表示板やヘッドマークなど貴重な資料を展示

豊橋にとって市電と渥美線の開業は、近代都市化を語る上で重要な出来事でした。自動車の普及と車体の老朽化などにより、徐々に全国で姿を消していった路面電車でしたが、さまざまな危機を乗り越えながら、現在でも豊橋のシンボルとして走り続けています。公共交通としての役割だけでなく、夏は車内でビールが飲める「納涼ビール電車」、冬はおでんが味わえる「おでんしゃ」と、季節の風物詩としても市民に親しまれています。

企画展では、豊橋が近代都市化していく中で市電と渥美線が果たした役割を、当時の地図や時刻表、古写真などで紐解くと共に、路線、車両、駅舎などの変遷を写真や図表などで紹介。さらに、ヘッドマークや記念切符などの資料、昔と現在の市電に関する映像、「とよはし市電を愛する会」の顧問である伊奈彦定さんが描いた「市電のある風景」の原画も展示し、豊橋鉄道100年の歩みを振り返ります。2階展示コーナーでは、県立豊橋工科高校模型部による鉄道ジオラマを見ることができます。

初日は地元出身の鉄道アーティストとのトークイベントも

初日は地元出身の鉄道アーティストとのトークイベントも

関連イベントとして、7月13日(土)午後2時から、豊橋市出身の鉄道アーティスト小倉沙耶さんと豊橋鉄道社員によるトークイベントを開催。定員は50人(申し込み順)。7月27日(土)午後2時からは、びはく講座「戦前の市電と豊橋」。定員50人(申し込み順)。8月31日(土)には、市電に乗りながら落語を楽しむ「落語電車」が走ります。定員30人(申し込み順)で、8月6日(火)から申し込みを受け付けます。すべての申し込みは市美術博物館ホームページから受け付けます。

■豊橋市美術博物館

https://toyohashi-bihaku.jp/

まちなか図書館、田原市博物館でも関連イベント実施

また関連イベントとして、豊橋市まちなか図書館で「豊橋鉄道100年 市電とまちなかの風景」(7月13日~25日)、田原市博物館でも「開業100年 渥美線展」(7月27日~9月29日)を開催します。

企画展「豊橋鉄道100年 市電と渥美線」

■展覧会期:2024年7月13日(土)~9月16日(月・祝)

■休館日:月曜日(祝日は開館し翌日休館)

■開館時間:9:00~17:00(入場は16:30まで)

■観覧料:一般・大学生500円(400円)、小・中・高生200円(100円)

※( )内は前売または20名以上の団体料金

■会場:2階 展示室7・8・9、展示コーナー

HPはコチラ

https://toyohashi-bihaku.jp/

本展示に関する問合せ先

豊橋市美術博物館

愛知県豊橋市今橋町3-1(豊橋公園内)

電話:0532-51-2882