「報連相」の重要性は97%の方が認識…だがその“しやすさ”は75%と差があり「報連相」“しにくい”理由…「上司・管理者の人間性に問題がある」「しにくい雰囲気がある」等

「識学」を使った経営・組織コンサルティングや従業員向け研修を展開する株式会社識学(本社:東京都品川区、代表取締役社長:安藤広大)は、2025年3月17日(月)~18日(火)「“報・連・相(報告・連絡・相談)”に関する調査」を行いました。

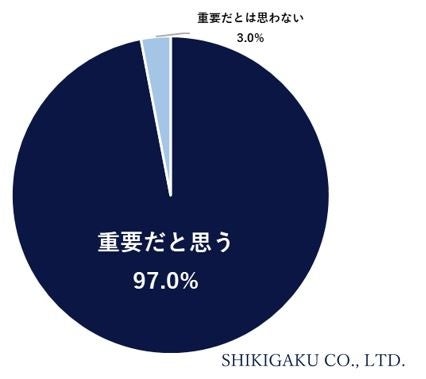

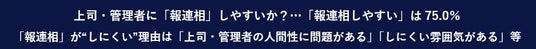

上司もしくは管理者がいる20代~50代の会社員に、報告・連絡・相談のいわゆる「報連相」の重要性について聞いたところ、「重要である」と回答したのは97.0%という結果でした。しかしながら、「報連相」の“しやすさ”については、「報連相しやすい」と回答したのは75.0%と、2割近くの方がその重要性を認識しながら、“しやすさ”にはギャップがあるということがわかりました。また「報連相しづらい上司・管理者」として挙げられたのは、怒ったりなどする「管理者・上司の人間性」や、タイミングなどが難しい「報連相がしにくい状況や雰囲気」という理由が多く挙がりました。

■調査背景

近年ビジネス環境は急速に変化し、企業や組織における円滑な情報共有の重要性が一層高まってきています。その中で、「“報連相”(報告・連絡・相談)」は、日本の職場文化にかつてから根付いている重要なプロセスのひとつと言っていいでしょう。しかし、テレワークの普及やグローバル化の進展により、従来の対面中心の“報連相”が適切に機能しにくい状況も生まれており、また世代間ギャップや個々の価値観の多様化により、“報連相”の実施方法に関する認識の違いが業務効率や組織の意思決定に影響を及ぼすケースも増えています。

そこで今回は、20代から50代のビジネスマンを対象に、“報連相”の重要性や、“報連相”を怠ったことがあるかなど、さまざまな角度から調査を行いました。

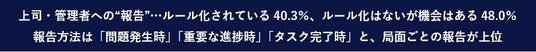

Q1.あなたの業務において 自分の上司もしくは管理者に進捗や業務状況を報告する機会はありますか。

Q1.あなたの業務において 自分の上司もしくは管理者に進捗や業務状況を報告する機会はありますか。

(単数回答、n=300)

上司もしくは管理者がいる20代から50代の会社員の方に、“報告する機会”についてお聞きしました。「報告するルール化はされていないが、報告する機会はある」が最も多く48.0%で、次いで「報告することがルール化されている」40.3%と9割近くの方が“報告する機会”があるという結果でした。

【

報告する機会があると回答した方】

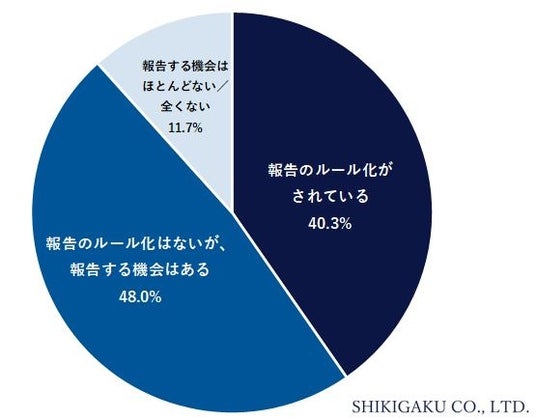

Q2.報告の方法としてあてはまるものをお答えください。

(複数回答、n=265)

次にその報告方法について聞いてみると、「問題発生時に報告」が最も多く67.2%で、次いで「重要な進捗時に報告」53.2%、「タスク完了時に報告」44.9%と、タスク毎による局面での報告が上位を占めました。

一方で「週次報告」は34.3%、「月次報告」は29.1%、「毎日の終業時報告」は27.2%と、月及び日ごとの“定期的な報告”は3割程度という結果でした。

【

報告する機会があると回答した方】

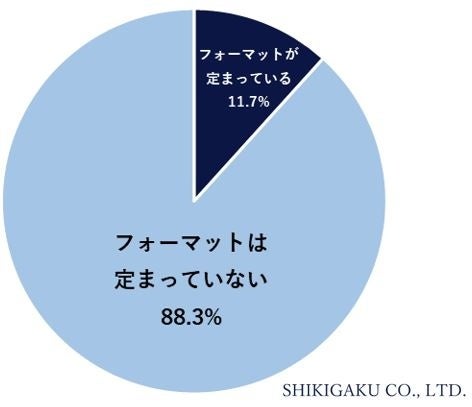

Q3.報告のフォーマットは定まっていますか。フォーマットが定まっている場合、その方法についても具体的にお答えください。

(単数回答、n=265)

続いて、報告する際の方法についても聞いたところ、「報告フォーマットが定まっている」と回答したのはわずか11.7%で、その内訳については、「管理ツールなどで報告用のテンプレートがある」や「サマリーシート」「報告シートがある」といった回答でした。

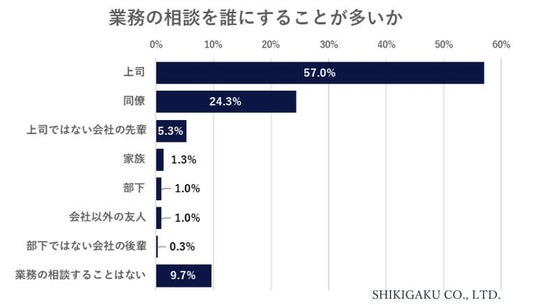

Q4.業務の相談をする際、誰に相談することが最も多いですか。

(単数回答、n=300)

続いて業務の“相談”について、誰に相談することが多いのかを聞くと、「上司」が最も多く57.0%で、次いで「同僚」24.3%という結果でした。

業務の相談であるため当然ではありますが「家族」に相談する方は1.3%と極めて低く、また「部下」に相談という回答も1.0%という結果でした。

Q5.あなたは業務において「報連相」が重要だと思いますか。

Q5.あなたは業務において「報連相」が重要だと思いますか。

(単数回答、n=300)

Q6.上記のように回答した理由をお答えください。

(自由回答、n=300)

ここで本題である「報連相」の重要性についてお聞きしました。

「報連相」が重要であると回答したのは97.0%と、当然ながらその重要性を認識している方が圧倒的に多いという結果でした。

その理由としては以下のような意見が挙がりました。

○ミスや事故を未然に防ぐため

・知らないことがあると業務に支障をきたし、取引先やお客様に迷惑がかかる。(41歳女性/生産・製造)

・問題が発生したときも0からの把握では無いので対処がしやすい。(39歳男性/事務・総務)

・あとで問題が起きた時に大変なことになる。(34歳女性/事務・総務)

・報連相が出来ていないとミスが起こってしまう。(55歳女性/介護)

○業務を円滑に進めるため

・業務を効率的に進めるために必要。(31歳男性/研究・開発)

・お互い連携し合わないと無駄が増え、効率が悪くなる。(36歳女性/カスタマーサポート)

・会社が円滑にまわっていく為には、状況把握が必要だから。(40歳女性/保育)

○組織として不可欠

・一人で業務をしている訳ではないので報連相は必要。(44歳女性/販売・接客)

・方向性の一致を図らないといけない。(53歳男性/生産・製造)

・管理職の把握ができなくなる。(27歳女性/情報システム)

・仕事をチームで進める上で進捗状況をみんなで把握したい。(32歳女性/販売・接客)

○業務の責任として

・責任の所在をはっきりさせることができる。(43歳男性/情報システム)

・責任を分担できる。(33歳男性/販売・接客)

・一人で抱え込まないよう、上席にいわば責任を負ってもらう必要がある。(51歳男性/生産・製造)

Q7.あなたの上司もしくは管理者は、「報連相」しやすいですか。

Q7.あなたの上司もしくは管理者は、「報連相」しやすいですか。

(単数回答、n=300)

Q8.上記のように回答した理由をお答えください。

(自由回答、n=300)

「報連相」が重要だとはわかっていても、やはりそれを“しにくい”と感じてしまう相手や状況もあるでしょう。そこで、上司・管理者へ「報連相」しやすいかどうかを聞いたところ、「報連相しやすい」と回答したのは75.0%でした。報連相の重要性を把握している方が97.0%なので、報連相の“しやすさ”とのギャップに2割強あることがわかります。

やはり報連相の重要性をわかっていながら、それを“しにくい”と躊躇してしまう方も少なからずいるということでしょう。

そこでどんな上司・管理者、もしくは会社が報連相を“しにくい”とさせているのでしょうか。

【報連相しにくいと回答した方の意見】

○管理者・上司の人間性に問題がある

・機嫌が良い時と悪い時があって対応が違う事がある。(48歳女性/販売・接客)

・余計な注文を入れてくることがあるのでできるだけ報告しない。(44歳男性/営業)

・自分の思い通りでないと、規定よりも個人の方針を貫こうとしたりする。(51歳女性/研究・開発)

・いつも忙しそうで不機嫌そう。(38歳女性/事務)

○報連相がしにくい状況や雰囲気

・普段居ないことが多い為。(39歳男性/情報システム)

・話すタイミングが難しいから。(31歳男性/財務・会計・経理)

・打ち合わせなどでタイミングがあわない。(38歳男性/情報システム)

○報連相しても意味がない?

・(相談する相手が)業務の理解をしてない。(55歳男性/情報システム)

・報告しても、事情聴取に時間がかかる。(47歳男性/乗務員)

・何をするべきかお互い分かっていない。(27歳男性/購買・物流)

Q9.どのような上司・管理者であればより「報連相」しやすいと思いますか。

Q10.「報連相」しやすい会社の制度や体制などについて、有効だと思うものをお答えください。

Q9.どのような上司・管理者であればより「報連相」しやすいと思いますか。

Q10.「報連相」しやすい会社の制度や体制などについて、有効だと思うものをお答えください。

(いずれも複数回答、n=300)

ではどんな上司・管理者、もしくは会社であれば「報連相」しやすいのでしょうか。上司・管理者と会社、それぞれの側面から聞いたところ、上司・管理者については「的確な指示をくれる」が最も高く53.0%で、「否定や批判せずまず聞いてくれる」が40.3%、「自分の話をよく聞いてくれる・途中で話を遮らない」が39.0%と続きました。

会社については、「上司や同僚と話しやすい空気感」が最も高く55.0%で、「意見を言っても認めてもらいやすい・聞いてくれる文化」が30.7%、「上下関係が厳しくない」が29.7%と続きました。

「報連相」が重要である理由として「ミスを事前に防ぐ」という意見が多く挙がりましたが、「報連相」は業務上の失敗等の報告や、その前段階でのアドバイスが必要な際にかわされるものです。そのため、厳しい指導ではなく“的確な指示をくれる”人、そしてどんな報連相でも受け入れてくれる会社の“空気感”が重要のようでした。

Q11.上司もしくは管理者への報告をしなかったり、虚偽の報告をしたことはありますか。

(複数回答、n=300)

Q12.(報告しなかった/虚偽の報告をした方)その理由を具体的にお答えください。

(自由回答、n=61)

「報連相」がどれだけ重要かを理解していても、報告しなかったもしくはできなかったという方もいるのではないでしょうか。そこで報告しなかったり、虚偽の報告をしたことがあるかを聞いたところ、「報告しなかったことがある」が17.7%で、「虚偽の報告をしたことがある」が5.0%でした。

報告しなかった理由として挙げられたのは、「自分で処理出来ると思った」といった自己判断や、「怒られるのが嫌でごまかした」といった報告することへの恐怖のほか、「上司に報告しても対処されない」という、報連相した“その先の疑問”も挙がりました。

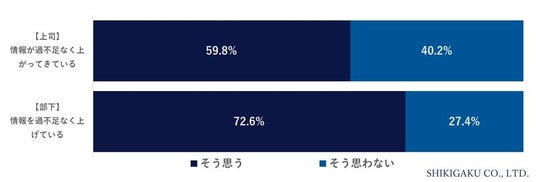

Q13.【上司の方】自身の部下からの報告について、過不足なく上がってきていると思いますか。

【部下の方】あなたは上司への報告について、過不足なく出来ていると思いますか。

(単数回答、上司…92s/部下…208s)

最後に「報連相」における“報告”が、上司側は過不足なく上がってきていると思うか、もしくは部下側は過不足なく出来ていると思うか、上司と部下それぞれの立場からお聞きしました。

すると上司側は、報告が過不足なく上がってきているに「そう思う」と回答したのは59.8%だったのに対し、部下側は、報告を過不足なく上げているに「そう思う」と回答したのは72.6%でした。

上司側と部下側で10%以上の差があることがわかりました。

【調査結果まとめ】

今回の調査では、「報連相」の重要性を理解している方が97.0%にのぼる一方で、実際に“しやすい”と感じている方は75.0%と、「重要性の認識」と「実践のしやすさ」に約2割のギャップがあることがわかりました。

また、“報連相のしやすさ”については、「的確な指示をくれる上司には報告しやすい」と回答した方が半数を超えており、日頃から部下を迷わせない明確な指示を出せる上司は、報連相のしやすさにもつながっていることが示されました。

さらに注目すべき点として、上司側の6割が「情報が過不足なく上がってきている」と感じている一方で、部下側の7割は「過不足なく報告できている」と認識しており、ここにも約1割の認識のズレが存在していることが明らかになりました。

上司は組織における判断権限とその責任を担っていますが、部下からの報告に不足があれば、正しい判断ができない可能性があります。したがって、部下が上司に対して現場の事実情報を正確に報告することは、非常に重要です。言い換えれば、部下には上司に対して事実を正確に伝える義務があると言えるでしょう。

この「報告の不足」を防ぐ手段として、調査結果でも示されたように、

報告フォーマットの整備が有効です。現時点では88.3%の方が「報告フォーマットがない」と回答しており、これは報連相の改善に大きな余地があることを意味しています。

加えて、そのフォーマットを活用した定期的な会議(識学では週1回を推奨)を実施することで、進捗管理や事実情報の共有が体系化され、上司が必要な情報を定期的かつ的確に把握できるようになります。これにより、業務の効率化や課題改善をスピーディーに進めることが可能になります。

また、日常の「指示の出し方・受け取り方」においても、「期限」と「求める状態」を上司と部下の間で明確にしておくことが重要です。これにより、部下は迷いなく業務を遂行でき、上司を「的確な指示をくれる存在」と認識し、報連相がよりスムーズになります。もし指示が曖昧な場合には、部下が自ら確認して明確にする意識を持つことも、正確な報告体制を築くうえで大切です。

つまり、

1. 日頃から上司と部下の間で認識のズレが起きないよう「目標(求める状態)」を共有し、

2. 報告フォーマットを用いてそれを習慣的に共有し、

3. 週1回を目安に報告の場を設けることで、

企業における報連相の精度は大きく向上します。

もし、報連相に関する課題をお持ちの企業・部署がありましたら、ぜひ一度これらの取り組みを実践されてみてはいかがでしょうか。

最後に、本調査レポートが、少しでも多くの企業における報連相改善の一助となれば幸いです。

■調査概要

調査機関:株式会社識学

調査対象:20歳~59歳の上司・管理者がいると回答した会社員(正社員)

有効回答数:300サンプル

調査期間:2025年3月17日(月)~18日(火)

調査方法:インターネット調査

※本調査では、小数点第2位を四捨五入しています。そのため、数字の合計が100%とならない場合があります。

■引用・転載時のクレジット表記のお願い

本リリースの引用・転載は、必ずクレジットを明記していただきますようお願い申し上げます。

<例>「株式会社識学が実施した調査結果によると……」

■識学について

【会社概要】

会社名:株式会社識学(SHIKIGAKU. Co., Ltd.)

https://corp.shikigaku.jp/

本社所在地:〒141-0032 東京都品川区大崎2-9-3 大崎ウエストシティビル1階

電話番号:03-6821-7560

事業内容:「識学」を使った経営、組織コンサルティング

「識学」を使った従業員向け研修

「識学」をベースとしたwebサービスの開発、提供

「識学」関連書籍の出版

設立:2015年3月

代表者:代表取締役社長 安藤 広大

従業員数:227名(※役員・パートアルバイト除く)※2025/2/28 時点

支店情報:■大崎分室

〒141-0032 東京都品川区大崎2-11-1 大崎ウィズタワー8階、19階

電話番号:03-6821-7560

■大阪支店

〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町3-3-9 田村駒ビル3階

電話番号:06-4400-6231

■名古屋支店

〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-20-30 伏見フロントビル10階

電話番号:052-990-6577

■福岡支店

〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神4-6-7 JRE天神クリスタルビル2階

電話番号:092-600-7990

■ 東北営業所

〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町1-4-9 enspace4階

電話番号:03-6821-7560