人と自然の未来を見つめるアート、デザイン、テクノロジーに関わる注目のクリエイターが多数参加!返礼品は展覧会チケットや、オリジナルグッズ、学芸員によるスペシャルツアーなど盛りだくさん。

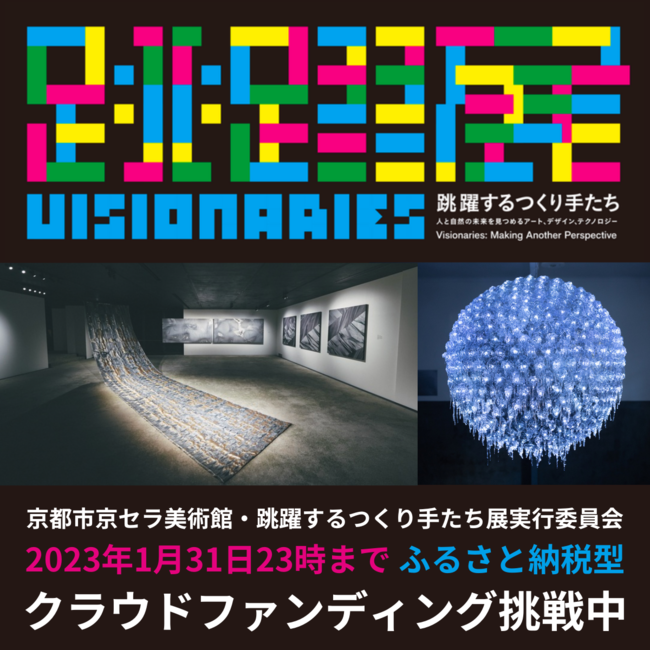

2023年3月から京都市京セラ美術館で開催する、特別展「跳躍するつくり手たち:人と自然の未来を見つめるアート、デザイン、テクノロジー」は、デザイン分野でリサーチと思索を重ねてきた川上典李子氏(武蔵野美術大学客員教授)を監修に迎え、地球環境や社会のあり方が見直されるこの現代に「人間こそがなしうることは何か」を改めて問う展覧会です。

今回本展の実施に際し、「跳躍するつくり手たち展実行委員会」は京都市京セラ美術館で初のクラウドファンディングを2022年12月1日から開始しました。

チケットを買って展覧会を鑑賞するだけではない、あらたな美術館と鑑賞者の関わり方を考えるとともに、公立美術館の予算減少に屈することなく、新しい価値観の展覧会を果敢に開催していくというチャレンジでもあります。

また、ふるさと納税制度を最大限活かし、支援者の方にも小さな負担で大きなメリットが享受できるプロジェクトとして実施します。

●主催者と概要

●主催者と概要

プロジェクト実行責任者:京都市京セラ美術館・跳躍するつくり手たち展実行委員会

目標金額:300万円

募集日時:2022年12月1日午前10時~2023年1月31日午後11時

https://readyfor.jp/projects/Visionaries

●なぜ公立美術館がクラウドファンディング?

京都市京セラ美術館は、新型コロナウイルス感染症が猛威を奮いはじめた2020年春にリニューアルオープンいたしました。京都市への観光客が激減する中、入館者数を制限しながらの運営を余儀なくされるなど財政面への影響も大きく、展覧会開催のための財源確保に試行錯誤しながら運営を行っています。

美術館で開かれる展覧会は、作家や作品の知名度により入場者数(=入場料収入)が左右されることがあります。しかし、一般的な知名度にかかわらず、独特な視点や表現の作家や作品を、自主企画展を通じて世の中に紹介していくことも、美術館の大切な使命の一つです。

今回の「跳躍するつくり手たち」展は、自主企画展です。公立美術館の自主企画展は各自治体の予算を財源としていることが多いですが、全国的にも人口流出、少子高齢化による税収減などを理由とし、コロナ禍に悩まされている現在だけではなく、今後も財源確保が課題となるケースが増えることが予想されます。

これまでの方法を変えず、今後も縮小される財源に身を任せていいのか?そんな問題意識から、今後の活動継続のため、公立美術館ではまだ事例の少ないクラウドファンディングに、はじめて挑戦することを決意しました。

●ふるさと納税型クラウドファンディングのメリット

●ふるさと納税型クラウドファンディングのメリット

本プロジェクトは、「京都市のふるさと納税型クラウドファンディング」制度を利用しています。

通常の「ふるさと納税」と同様に、寄附額から2,000円を超える分について税の控除が受けられるため、実質自己負担額2,000円でご寄附が可能なほか、京都市外に住民票がある方はお得な返礼品も受け取ることができます。

支援したいと思った人が、思い入れのある自治体や共感する事業をより気軽に大きなメリットで応援することができる仕組みです。

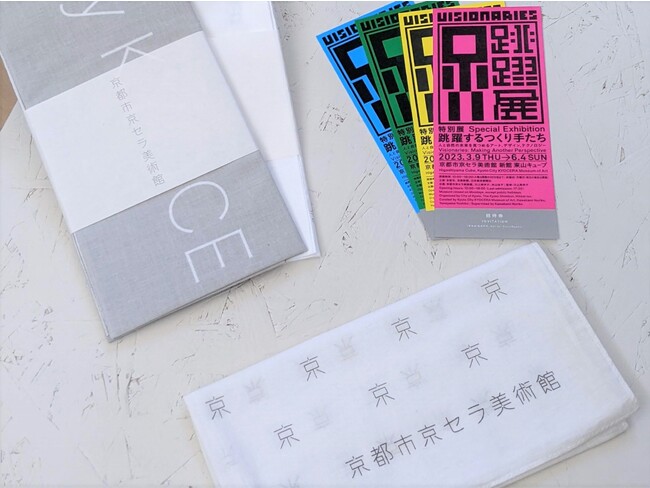

●主なリターン(返礼品)のご紹介

●主なリターン(返礼品)のご紹介

1. お名前の掲載

以下の3か所にお名前の掲載を予定しています。

・展覧会カタログ(発売 美術出版社)

・本展会場東山キューブ内

・展覧会公式ページ

2. 展覧会ご招待チケット

3. オリジナルグッズ

4. 支援者限定の学芸員による特別ツアー

詳しくは

https://readyfor.jp/projects/Visionaries をご覧ください。

●本プロジェクトで達成したい2つのビジョン

●本プロジェクトで達成したい2つのビジョン

★サポーターの輪を拡げ、展覧会を共に作り上げたい

美術館では、誰もが知っているような作家や作品を紹介する展覧会を開催することもあれば、あまり広くは知られていない作家や作品、テーマを選んで開催することもあります。知名度の高さは入場者数(=入場料収入)と比例することが多く、一般的に収支の側面だけで展覧会を評価すると「いかに知名度の高い作家や作品の展覧会を数多く開催できるか(=どれだけ入場者数と入場料収入を伸ばせるか)」が優先されます。

しかし、集客と収支重視の展覧会だけを行っているのでは、美術館としての使命を十分に果たせているとは言えません。なぜなら、独特な視点や表現の作家や作品を、展覧会を通じて新たな文脈や角度で世の中に広く紹介することも、美術館の大切な役割の一つだからです。

多様な観賞体験は個人にとって新しい視点や気づきをもたらします。そうした一つ一つの視点や気づきの積み重ねが、人や社会、世の中にある当たり前の複雑さを共有し、多様性に富む寛容な社会の形成に繋げていくことができるようになります。

今回のリターン(返礼品)として、展覧会が閉幕しても資料として美術館にアーカイブされる展覧会カタログの巻末へご支援者様のお名前を掲載させていただきます。

★全国の公立美術館の先行事例へ

全国の公立美術館においてクラウドファンディングはまだ主要な資金獲得の方法として定着していませんが、大きな可能性を秘めていると考えています。

ご存知の通り財政状況が悪化している自治体は、京都市だけではありません。少子高齢化や都市部への人口集中、コロナ禍により多くの地方自治体で財源確保が課題です。またこの課題は、文化芸術関連予算を直撃します。各美術館では展覧会開催のために助成金申請や協賛獲得活動を行いますが、助成金は年々倍率が高くなっていること、企業協賛は景気動向に大きく左右されることなどから必要な資金の調達は非常に厳しく不安定な状態にあると言わざるを得ません。

今回のクラウドファンディングの成功をもって公立美術館における資金獲得の新たな手法の前例を提示したいと考えています。

●特別展「跳躍するつくり手たち:人と自然の未来を見つめるアート、デザイン、テクノロジー」について

●特別展「跳躍するつくり手たち:人と自然の未来を見つめるアート、デザイン、テクノロジー」について

地球環境への意識の高まりやテクノロジーの進化など、人間社会のあり方が大きく変化する現代は、新たな視点が求められる時代だからこそ、人間こそがなしうることの重要性が改めて問い直されています。

過去と未来、自然と人工、情報環境と実社会といったさまざまな関係性を軽やかにつないで再解釈する日本のアート、デザイン分野の気鋭の20作家(個人・チーム)の作品や活動から、世界が直面する激動の時代に求められる「創造へ向かう跳躍するエネルギー」をご覧いただきます。

本展の見どころと特徴

本展の見どころと特徴

1. 世界が感嘆!日本のものづくりが示す先見的な「サバイバルと創造」のヒント

日本の伝統をふまえながら、未来の生活のあり方を探る現代日本のクリエイターに世界の注目が集まっています。今、活発な動きを見せる、本展参加アーティストやデザイナーの活動形態は、 アート、デザイン、ファッション、建築、映像など、ひとつの枠に収まりません。出展作品は、新作を多数含み、個人から、コレクティブ、異分野のメンバーとのプロジェクトまで、多岐にわ たる制作過程から生まれました。作品の数々からは、激動期のサバイバル、未知の受容、未来に向けた創造などへの先見性を読み取ることができるでしょう。

2. 京都のものづくりのバトンをうけとる後継者たちが探る「100年後」

歴史と伝統を継承しつつ、京都を拠点に革新的な活動を展開するチームにも目を向けます。細尾 (1688年創業)の細尾真孝、開化堂(1875年創業)の八木隆裕を始め、6社(細尾、公長齋小菅、中川木工芸、開化堂、金網つじ、朝日焼)の未来を担う6名で結成された「GO ON」です。彼らのテーマは「日常で使われる『もの』の命を100年先につなぐためにいま何をなすべきか」。個別にも、科学者・数学者らと共にものづくりの可能性を拡げようとする細尾のリサーチや、他のメンバーの取組みを紹介します。

3. 注目デザイナーのリサーチを新作や初公開のインスタレーションで紹介

綿密なリサーチを重ねて課題解決を図ることで世界の注目を集めるデザイナーの最新活動を紹介します。革新的な衣服づくりを提案するA-POC ABLE ISSEY MIYAKEのチームは、京都で受け継がれる技術をとり入れた最新コレクションを披露。また、TAKT PROJECTのリサーチに基づく本展のためのインスタレーションや、人工と自然の関係に着目した《glow ⇄ grow: globe》の会期中の変化も必見です。ニューヨークで活動する田村奈穂の静謐に包まれたインスタレーショ ンも日本初公開です。

出品作家 20名(組) ※50音順

出品作家 20名(組) ※50音順

1. 石塚源太(美術家) / 2. 井上隆夫(アーティスト) / 3. 岩崎貴宏(アーティスト) / 4. A-POC ABLE ISSEY MIYAKE(宮前義之率いるエンジニアリングチーム) / 5. GO ON (細尾真孝、八木隆裕、中川周士、松林豊斎、辻 徹、小菅達之) / 6. 佐野文彦(建築家/美術家) / 7. 高橋賢悟(美術家) / 8. TAKT PROJECT(吉泉 聡を代表とするデザインスタジオ) / 9. 田上真也(陶芸作家) / 10. 田村奈穂(デザイナー) / 11. 津守秀憲(ガラス造形作家) / 12. 中川周士(木工職人) / 13. 西中千人(ガラス造形作家) / 14. 長谷川寛示(彫刻家) / 15. 長谷川 絢(美術家) / 16. 林 響太朗(映像監督/写真家) / 17. 細尾真孝(クリエイティブ・ディレクター)+ 平川紀道(アーティスト)+ 巴山竜来(数学者) / 18. 目[mé](荒神明香、南川憲二、増井宏文を中心に構成される現代アートチーム) / 19. 八木隆裕(開化堂ディレクター)+ 石橋 素・柳澤知明(ライゾマティクス)+ 三田真一(クリエイティブ・ディレクター) / 20. 横山隆平(写真家)

展覧会概要

主催:京都市、京都新聞、日本経済新聞社

企画:京都市京セラ美術館、川上典李子、米山佳子 監修:川上典李子

会期:2023年3月9日(木)~6月4日(日)

会場:京都市京セラ美術館 新館 東山キューブ

開館時間:10:00~18:00 (最終入場は 17:30)

休館日:月曜日(祝日の場合は開館)

料金:一般:1,800(1,600)円/大学・専門学校生:1,500(1,300)円/高校・中学生:1,100 円 (900 円)/小学生:600 円(400 円)/未就学児無料※( )内は前売、20名以上の団体料金 ※京都市内に在住・通学の小中学生は無料 ※障害者手帳等ご提示の方は本人及び介護者1名無料(学生証、障害者手帳等確認できるものをご持参ください)

会期中には本展監修者と参加作家を招いてのトークやレクチャーも企画します。 展覧会カタログを日本語・英語のバイリンガルで発刊し、国際的な発信につながることを目指します。

公式ホームページ

https://kyotocity-kyocera.museum/exhibition/20230309-20230604

![目 [me]《アクリルガス T-2M#16》2021年 作家蔵 目 [me]《アクリルガス T-2M#16》2021年 作家蔵](https://prtimes.jp/i/45496/6/resize/d45496-6-9bcc383122a2f7863e12-10.jpg)

●京都市京セラ美術館について

●京都市京セラ美術館について

京都市京セラ美術館は、1933年(昭和8年)の開館以来、長きにわたり市民の皆さまに愛され、その建物は公立美術館として日本で現存する最も古い建築です。

この伝統ある美術館が50年後、100年後にも継承され、さらに発展することを願い、創建当時の和洋が融合した本館の意匠を最大限保存しながら、現代的なデザインを加え、2020年春に新たな美術館として生まれ変わりました。

京都には、芸術系の大学や学部が数多くあります。しかしこれまで現代アートを専門的に扱う美術館は存在せず、現代作家の多様な表現を発表する場がありませんでした。そうした時代の要請に応えるべく、2020年、京都市京セラ美術館のリニューアルを機に面積約1,000平方メートル 、天井高5mの「東山キューブ展示室」が新設されました。

これまでに自主企画展として「杉本博司 瑠璃の浄土」「平成美術:うたかたと⽡礫(デブリ) 1989‒2019」「モダン建築の京都」「森村泰昌:ワタシの迷宮劇場」を開催し、現代アート、アニメ、建築と幅広いジャンルから、社会、地域、個人の内面など多彩なテーマや切り口で展覧会を企画。リニューアル前と比較すると幅広い層の方々に足を運んでいただき、現代アートとの接点も数多く創出してきました。

リニューアル3年目のラストを飾る今回の展覧会は本格的なデザインの要素を含む企画であり、国内外のお客様に向けて、いまを生きるつくり手や、彼らの作品を広く紹介する展覧会となります。